不整脈のひとつ「頻脈」とは?

頻脈とは、通常よりも心臓が拍動する回数が多いことをいいます。

健康的な心臓の場合、安静時に心臓は1分間に50〜100回、拍動を繰り返しています。

この回数よりも多かったり少なかったりすることを「不整脈」といい、頻脈とは通常おおよそ100回/分以上になることをいいます。(*1)

健康な人でも、運動をしたり、緊張したりしたときには、心臓がドキドキするのを感じることがあると思います。

場合によっては、1分間に100回以上、心臓が拍動することもありますが、これは生理的な反応であって不整脈や頻脈とはいいません。

そのため、頻脈かどうか判断するには、運動をしたり、興奮をしたり、緊張したりするタイミングを避けることが大切。

もし、起床直後や就寝前などの安静時に、1分間に100回以上の拍動が認められる場合には、頻脈の可能性が高い、ということになります。

ここで一つ注意したいのが、「脈拍」と「心拍」の違いです。医学的には、それぞれ次のように定義されます。

- 脈拍数 全身の動脈に生じる拍動数

- 心拍数 心臓が全身に血液を送り出す拍動数

脈拍数は、前腕の親指側にある橈骨動脈(とうこつどうみゃく)で計ることができます。

一方心拍数は、心電図で測定することができます。

一般に、脈拍数と心拍数は同じ数値となるため、同義として扱われることがほとんどです。

しかし不整脈がある人の場合には、これが一致しないことがあるので注意が必要です。

具体的には頻脈の場合、脈拍数よりも心拍数の方が多くなります。

これはなぜかというと、頻脈の場合、心臓から十分な血液が送り出されず、脈拍としてカウントされないことがあるからです。

心拍数は心電図などで計測する必要がありますが、脈拍数は手首の脈に手を当てれば自分でも計測できます。

そのため自分で脈拍を計り、「問題ない」と考えてしまう人もいるかもしれませんが、正確に頻脈かどうか判断するには心電図の検査を行う必要があり、また心拍数だけでなく心電図の波形の形や脈拍動の強さも考慮しながら診断する必要があります。(*2)

(*1)一般社団法人 日本循環器学会

(*2)日本離床学会

不整脈以外にも動悸の原因は色々ありますが、不安感もその一つ。不整脈の発作に対して強く不安になると症状が混在したり、悪循環に陥って増強したりすることもあります。しっかり検査を受けて不要な不安を取り除くことで、動悸症状が落ち着くこともあります。

頻拍が主症状となるさまざまな疾患

頻脈を引き起こす疾患にはさまざまなものがあります。

なかには死のリスクになるものもあり、すぐにAEDなどで救命措置を行わなければ突然死に至る場合もあります。

ここでは、頻脈を主症状とする疾患のなかで、代表的なものについて解説します。

1.心房細動

1.心房細動

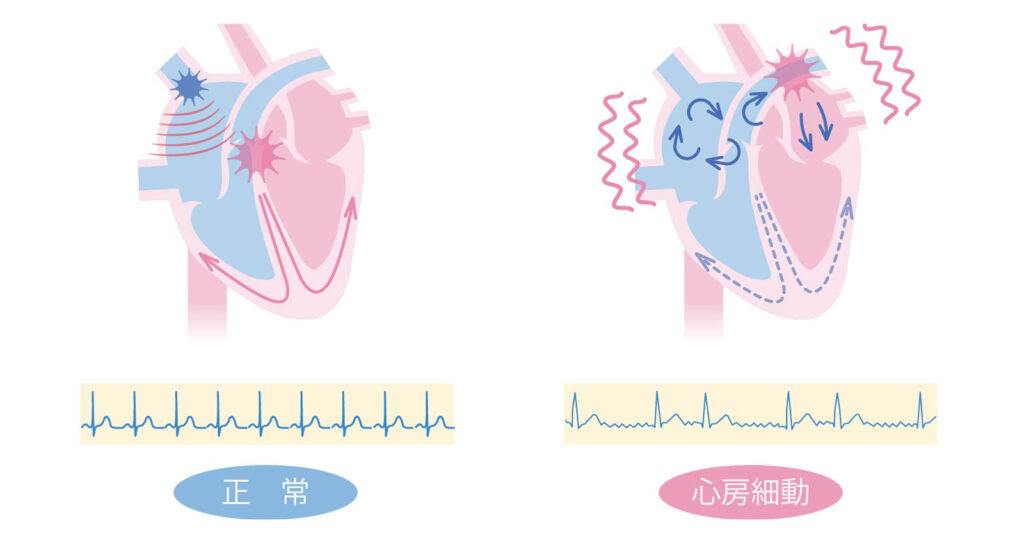

心房細動は心房に起源を持つ不整脈の一種です。

本来、心臓は右心房にある洞結節という部位から電気信号が出されることにより、心房から心室へ規則正しく刺激が伝わり、リズミカルに拍動を繰り返します。

しかし何らかの原因で心房の中に異常な電気信号が起こることがあり、そうなると、心房が1分間に300回以上もの速さで細かく震えるようになります。

その結果、心房における電気の伝わり方が無秩序になり、脈拍が完全に不規則になってしまうのです。

現在、日本における心房細動の患者数は増加傾向にあります。将来の人口予測を用いて計算すると、2050年には心房細動の患者は約103万人に達し、総人口の約1.1%を占めるという予測もあります。(*3)

なぜ、心房細動の患者数が増加しているのかというと、心房細動が発症する三大原因のひとつに「加齢」があるからです。

年齢があがれば、自然と心臓は疲弊していきます。

そのため、心臓の機能が衰え、電気信号を伝える組織も変性が進み、心房細動を引き起こしやすくなるのです。

近年、日本では急激に高齢化が進んでいるため、心房細動の患者数も同様に増え続けています。

そのほか、心房細動の三大原因には「高血圧、心臓病」「飲酒」もあげられます。

高血圧や心臓病はどちらも心臓にストレスを与えるものですし、特に、心臓弁膜症、心筋症、虚血性心疾患(狭心症や心筋梗塞)などの基礎疾患がある人は心臓に負担がかかり、心房細動を発症する可能性が高まることがわかっています。(*4)

それから飲酒と心房細動の関係性については、アルコールの分解産物であるアルデヒドが心筋に傷害を加え、そのストレスにより、心臓がダメージを受けて心房細動が発症するとされています。

心房細動を発症すると、以下のような症状が起きることがあります。

- 動悸

- 息切れ

- めまい

- 全身倦怠感

- 胸部不快感

- 胸の痛み など

ただし、心房細動患者の約4割は自覚がないという報告もあるので、何も症状がない人が健康診断などで心電図検査を受け、心房細動を指摘されるというケースも少なくありません。

心房細動自体はそれほど悪性の疾患ではなく、直接命のリスクになることは少ないとされています。

しかし、心房細動を放置すると心臓の機能が低下し、心不全を発症する危険があり、心房細動の患者のうち、約3割が心不全を合併しているというデータもあります。(*5)

さらに心房細動を発症すると、「認知症の発症リスクが1.4〜1.6倍に上昇する」「心房細動のある人はそうでない人に比べ、約5倍脳梗塞を発症しやすい」「心房細動のある人はそうでない人に比べ死亡リスクは1.5〜3.5倍高い」「心房細動患者の60%以上において、罹患以前に比べて生活の質が低下する」といった報告もあります。(*5)

特に気をつけたいのは脳梗塞です。

脳梗塞の患者のうち、20〜30%は心房細動によるものであり、心房細動による症状の有無に関係なく、脳梗塞の発症リスクは高まります。

加えて脳梗塞には3つのタイプがありますが、心房細動に由来するものは「心原性脳梗塞」といい、最も予後が悪いのです。(*6)

脳梗塞を合併することを避けるため、心房細動の患者には脳梗塞の発症リスクに応じて抗凝固薬(血液をサラサラにする薬)が処方されます。

また、明らかな器質的心疾患がないにも関わらず、心房細動をはじめとする頻脈によって左室収縮機能が低下することで、心筋症が発症することもあります。

これを「頻脈誘発性心筋症」といいます。

心房細動のほか、心房粗動、心房頻拍などもこうした疾患を招くリスクがあるため、注意が必要です。

(*3) Inoue et al. International Journal of Cardiology 2009:137;102-107

(*4)公益財団法人 日本心臓財団 健康ハート叢書

(*5)公益財団法人 日本心臓財団

(*6)社団法人 日本循環器学会

心房細動は直接生命に関わることは比較的少ないのですが、放置してしまうと心不全や脳梗塞などの発症につながります。その結果、生命の危険や重大な後遺症を残すことになりますので、無症状であったとしても適切な対処が必要ですね。

2.心房粗動

2.心房粗動

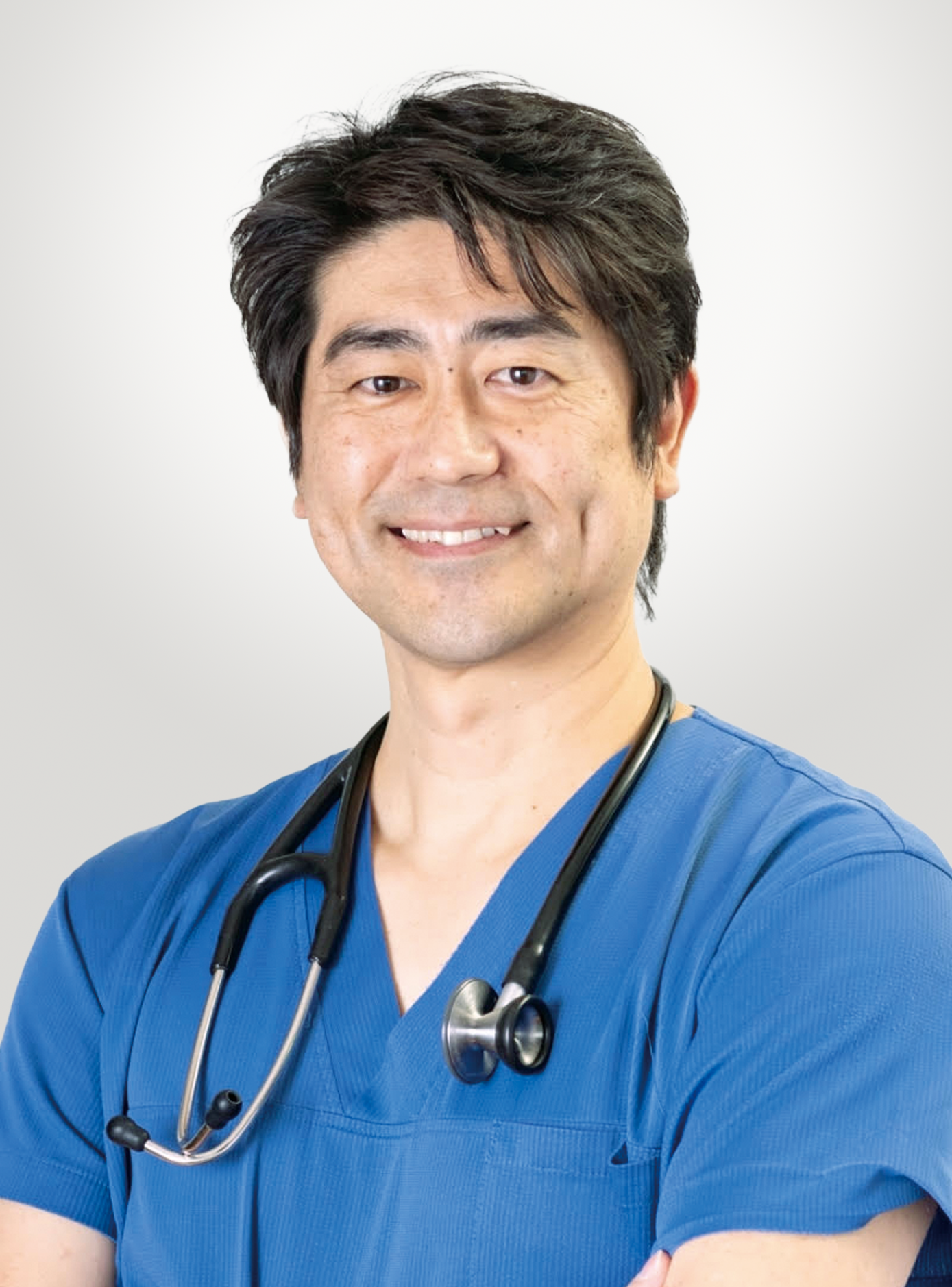

心房粗動とは、心房細動と同じく、心房に生じる不整脈の一種です。心房細動同様、心房粗動でも心房内で異常な電気信号が発生し、血液を効率よく心室へ送り出すことができなくなります。

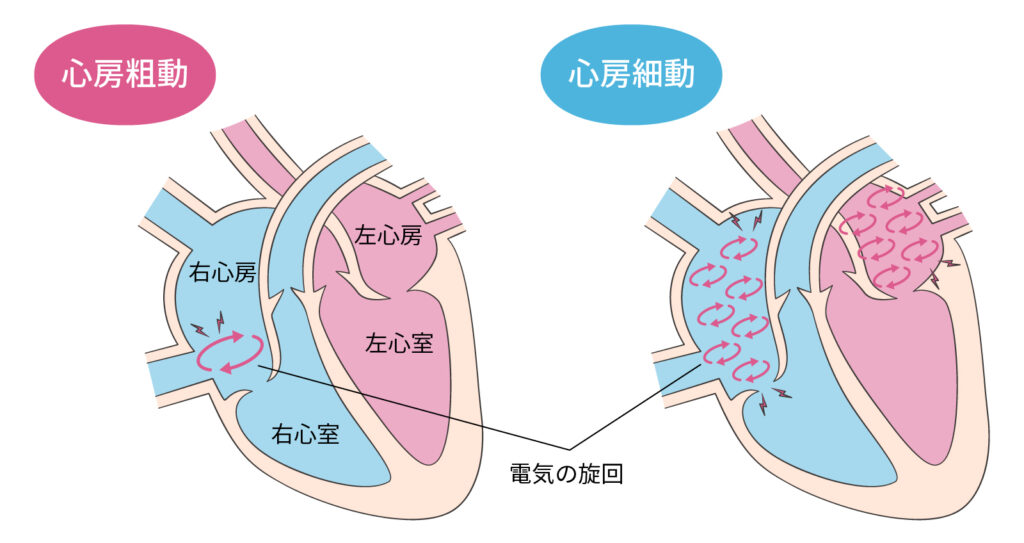

心房細動と心房粗動の違いは、電気信号の旋回方法です。

心房細動も心房粗動も、心房のなかに傷ができて、そこを伝導する電気の旋回路ができ、その電気刺激によって心室が興奮する不整脈です。

しかし心房粗動の場合には、旋回する電気のループがひとつであり、心房内の一定の経路を興奮が規則的に旋回します。一方、心房細動では小さな電気のループが複数同時に作られ、それらが一定の場所にとどまらず、不規則に旋回します。

また、ループが回転する速さも両者で異なり、心房細動に比べて心房粗動の方が回転がゆっくりであり、心拍数の数も1分間に150回程度と、心房細動に比べて少なめです。(*7)

心房細動と同じく、心房粗動も加齢や心疾患を原因として発症することが多いとされています。

また、抗不整脈の投与や心臓の外科手術、心房細動の治療として行われたカテーテルアブレーションなどが原因となって心房に傷がついたことにより、心房粗動が発生することもあります。

予後も心房細動と同じく、命に直接関わることはないとされていますが、放置すると心不全や脳梗塞の合併を招くことがあるため、専門による診断を受け、必要があれば適切に治療を行うことが必要になります。

(*7)公益財団法人 日本心臓病財団

心房粗動は心房細動よりも脈の速い状態が安定して持続しやすいので、症状の訴えは強いことが多いです。薬物療法によるコントロールはけっこう難しいので、早めにカテーテルアブレーションの検討をお勧めすることが多いですね

3.発作性上室性頻拍症

3.発作性上室性頻拍症

上室性頻拍とは心臓の上の部屋(=心房)が関与する不整脈であり、規則正しく速い脈(100~200拍/分)を呈するという特徴があります。

突然、脈が速くなり、しばらく続いたら突然止まるというのが典型的な症状で、多くの場合、なんの前触れもなく急に頻脈が始まります。

発作が起きている最中は非常に激しい動悸が起き、胸の不快感や息切れ、めまい、血圧の低下を伴う場合もあります。

場合によっては失神することもありますが、発作がおさまれば正常な状態に戻り、日常生活でも不自由がありません。

原因は大きく分けて以下の2つがあります。

- 何らかの原因で心臓に余分な電気回路が作られる

- 先天的に余分な電気経路がある

どの年代でも起こりうる不整脈であり、先天的に余分な電気経路がある場合には、「子どもの頃から発作が起きていた」という人も少なくありません。

発作性上室性頻拍症は、発作が起きている最中は非常に激しい動悸が起き、苦しい状態が続きますが、発作がおさまれば正常な状態に戻り、日常生活でも不自由がありません。

すぐさま命のリスクになるということはありませんが、放置すると心臓の機能が衰え、心不全を発症することもあるので注意が必要です。

発作性上室性頻拍症はメカニズムの違いから、以下の3つに分類されます。

- 房室結節リエントリー性頻拍

- 副伝導路症候群(WPW症候群)

- 心房頻拍

発作性上室性頻拍症

房室結節リエントリー性頻拍

房室結節とは心房と心室の間にあり、心房からの興奮を心室へ伝える中継所のこと。

房室結節内やその近くに、遅い伝導路と速い伝導路が作られ、電気がこれらの通路をグルグル旋回することによって頻拍発作が起きるものを「房室結節リエントリー性頻拍」という。(*8)

発作性上室性頻拍症

副伝導路症候群(WPW症候群)

生まれつき、心房と心室の間に電気刺激を伝える余分な伝導路(副伝導路)があることで発生する。10代または20代前半で明らかになることが多い。

発作性上室性頻拍症

心房頻拍

心房に頻拍の起源が作られ、速い頻度で脈が打つもののこと。多くは心臓病のない人に発生する。過去にカテーテルアブレーションをしたり、開胸での心臓手術を行ったりした人は、比較的発症しやすい傾向にある。

発作性上室性頻拍症においてそれぞれ発症する割合は、房室結節リエントリー性頻拍が50%、副伝導路症候群が40%、心房頻拍が10%とされています。

発作性上室性頻拍症は若年から見られますが、高齢者でも見られます。危険性は比較的少ない不整脈ですが、発作が起きるとかなり速い頻脈が数時間持続してしまうこともあり、発作時の症状が非常に強かったり、日常生活や仕事にも支障を来したりしやすい、とても煩わしい不整脈と言えますね。発作の頻度、持続時間にもよりますが、都合の良い時にカテーテルアブレーションで根治することをお勧めすることが多いです。

4.心室頻拍

4.心室頻拍

心室頻拍とは、心室に起源を持つ不整脈の一種で、心室性期外収縮が3つ以上連続して現れた場合のことをいいます。

心室性期外収縮とは、心室が発生源である不整脈のことで、健康な人でも現れることがある、もっとも一般的な不整脈とされています。(*9)

もともと心臓に病気がなく、数発続くくらいであれば心配ないとされていますが、心臓に病気があったり、連発する数が多かったりすると危険性が高い不整脈へ移行する可能性があるので注意が必要です。(*10)

心室頻拍を引き起こす可能性がある心疾患には、心筋梗塞、拡張型心筋症、肥大型心筋症、催不整脈性右室心筋症、QT延長症候群、心サルコイドーシスなどが挙げられます。(*10)

一方、心臓病がなく、明らかな原因がないのに発症する心室頻拍のことを、特発性心室頻拍といいます。

心室頻拍の症状はさまざまであり、たとえば連発数が少ない場合には「脈が抜ける」「脈が飛ぶ」といった感じがすることがあります。

また、心室頻拍の持続時間が長くなると「突然始まり、停止する」という特徴がある動悸を自覚することがあります。

動悸のほか、胸痛や胸部不快感などを覚えることもあり、場合によっては心拍数が速くなることで血圧が低下し、脳虚血症状となり、めまい、ふらつき、失神などを起こして倒れたり、突然死亡してしまったりすることがあります。(*10)

一般に、基礎心疾患がなければ命に関わるような危険性はそれほど高くないとされていますが、反対に、基礎心疾患があり、心機能が著しく低下していると突然死する可能性が高くなるため、そのような場合には注意が必要です。

(*9)日本循環器協会

(*10)日本不整脈外科研究会

心室頻拍は、心臓の下の方(心室)から出る不整脈のことで、比較的危険なものが多いです。基礎疾患の有無や種類、心臓の機能の状態にもよりますが、基礎疾患の治療のほかに薬物療法、植込みデバイス治療、カテーテルアブレーションを組み合わせて治療されることが多いです。

5.心室細動

5.心室細動

心室細動とは、心臓の血液を全身に送り出す場所である心室がブルブル震えて、血液を送り出せなくなり、心停止の状態に至る不整脈のことをいいます。(*11) 突然死に至ることも多く危険性の高い症状であり、日本で起きる心臓突然死のうち、原因の多くが心室細動だといわれています。(*12)

心室細動が起こると数秒で意識を失い、脳や腎臓、肝臓など重要な臓器にも血液が届かなくなり、やがて心臓が完全に停止し、死亡してしまいます。(*12)

心室細動が起きると、1分経過するごとに約10%、救命の確率が減少するといわれています。しかし現在、119番通報をしてから救急車が現場に到着するまでの平均時間は、約9.4分とされています。

そのため、万が一心室細動を起こした場合、救急車を待っていては命を救うことができません。

ただちにAEDや胸骨圧迫を行わないかぎり、人命を救うことができないという非常に切迫した状態に陥ってしまうのです。(*12)

心室細動を引き起こす原因として、以下のものが挙げられます。

- 心筋梗塞

- ブルガダ症候群

- QT延長症候群

- 心筋症 など

このように、基礎心疾患のある人は心室細動を起こしやすい傾向にあり、また、心室頻拍のある人も心室細動のリスクが高くなることがわかっています。

その他、こうした基礎心疾患を持たなくとも、原因不明で発生する特発性心室細動もあり、この場合には健康診断や通常の診療で異常を見つけたり、心室細動のリスクを予見したりすることは困難です。

そのため、万が一心室細動を起こしたときの迅速な対応が救命の鍵となります。

(*11)公益財団法人 日本心臓財団

(*12)日本AED財団

心室細動で倒れた場合は、なるべく早期に AED を使用することが救命につながります。最近は一般の方も AEDの講習を気軽に受けれるようになってきておりますし、AED 設置場所も多くなっております。あなたの手によって救われる尊い命があるかもしれません。その日のために準備をしておくといいですね。

頻脈の検査方法と診断

頻脈を正しく診断するためにまず、詳しく診察します。

その際には、「いつから」「どんな症状を」「どの程度自覚しているか」「病気の既往はないか」「家族に不整脈を持っている人がいないか」などを医師が確認し、心臓の音、肺の音、頸動脈の音、大腿動脈の音、甲状腺の腫れ、顔面、足の浮腫の有無などを調べます。

その後、主に以下の検査を行います。

- 心電図検査

- 胸部レントゲン写真

- 心臓超音波検査(心エコー検査)

- 心臓CT/心臓MRI

- 血液検査

- 心臓電気生理検査(EPS)

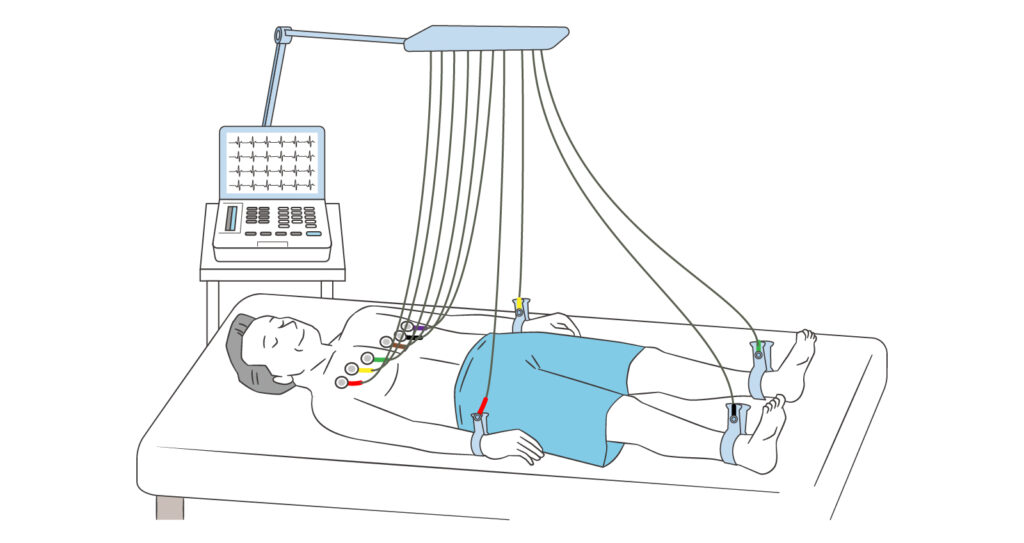

心電図検査とは、心臓の筋肉に流れる電流を体表面から記録し、電流の流れ具合に異常が生じていないか、調べる検査のことをいいます。(*13)

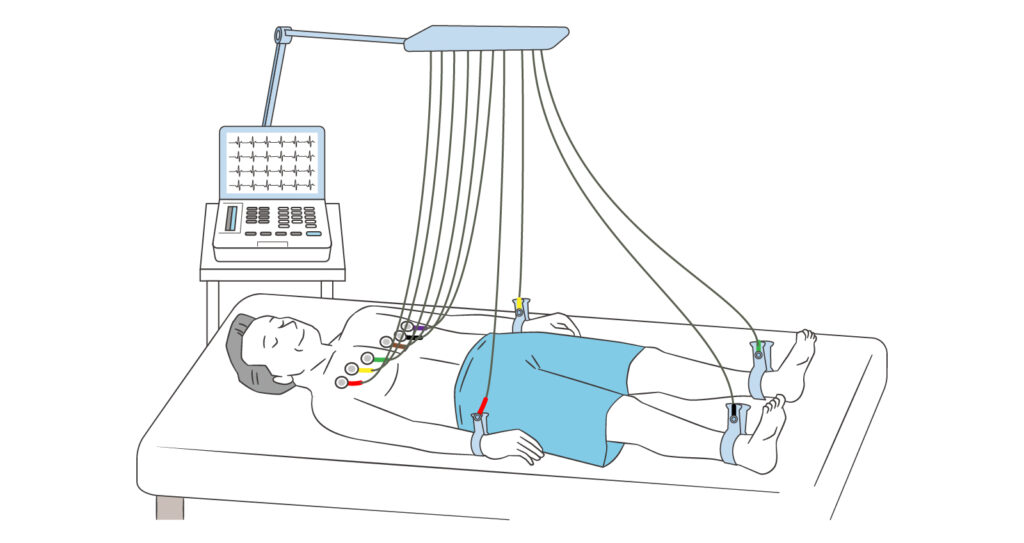

一般に、健康診断などで行われる心電図検査は「12誘導心電図検査」と呼ばれるものです。

これは手首、足首、胸部に電極をつけて行う検査で、安静にしているときに心臓の筋肉が興奮する際に生じる電気的活動を記録するものです。

不整脈のほか、心房・心室の肥大、狭心症や心筋梗塞、WPW症候群、電解質異常、ジギタリス薬物作用、急性心膜炎などの判定に有効と考えられており、健康診断などでも行われる、最も一般的な心電図検査です。

ただし、心電図を記録するのはわずか30秒程度であり、偶然、その時間に心拍の異常が発生しなければ不整脈と診断することはできません。

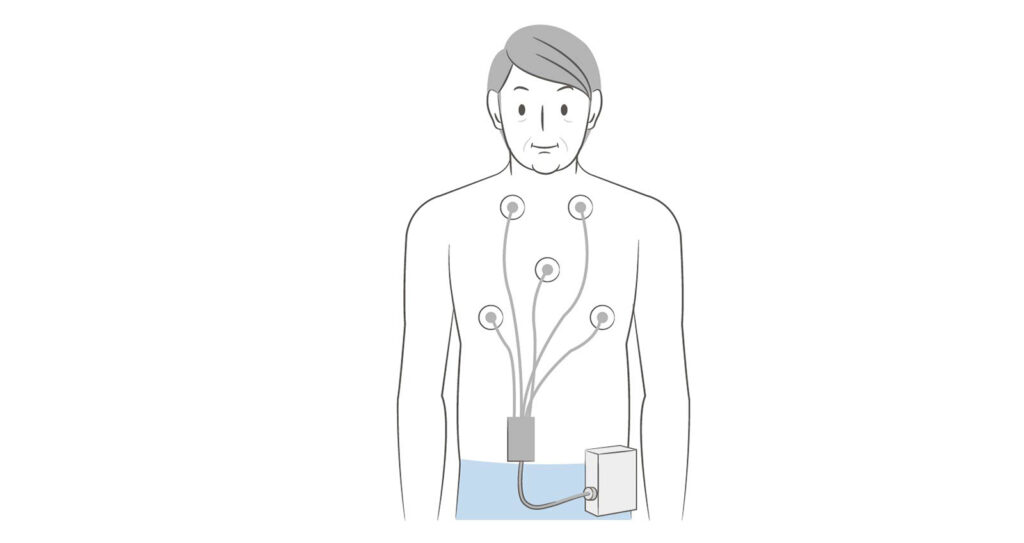

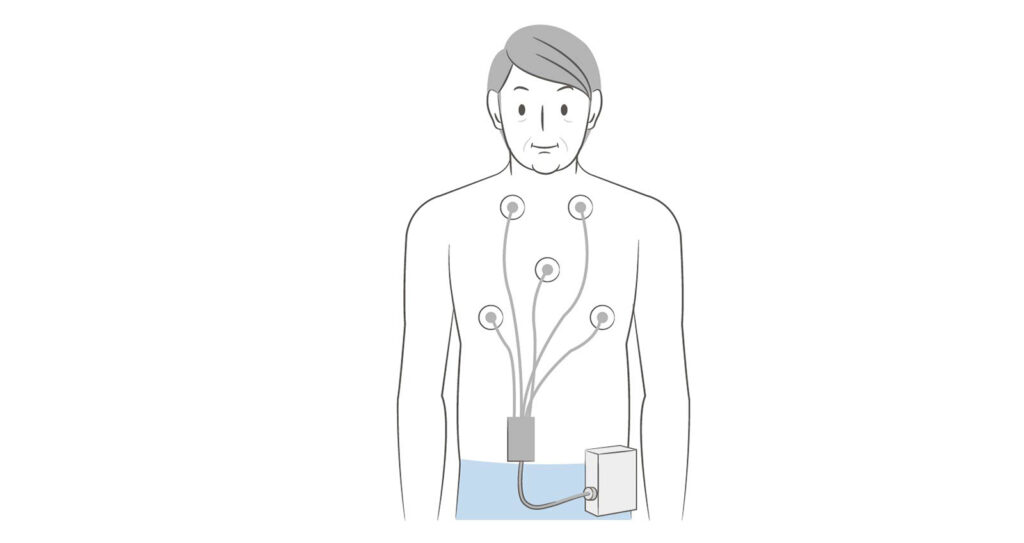

そのため、もっと長時間かけて不整脈の有無を調べるのが、「24時間ホルター心電図検査」です。

これは、携帯用の小型心電計を使って24時間、心電図を記録するもの。

長時間心電図を記録することで、一過性の異常や日常生活のなかで起きる心拍の異常を正確にキャッチすることが可能です。

「健康診断で行った12誘導心電図検査で異常を指摘された」「胸の痛みや動悸などの自覚症状はあるが、病院で12誘導心電図検査を行っても異常が見つからなかった」という場合に、24時間ホルター心電図検査を行います。

そのほか場合によっては胸部レントゲンや、心臓超音波検査(心エコー検査)、心臓CT/MRIなどを行うことがあります。

特に心臓超音波検査(心エコー検査)は、超音波を当てて心臓を輪切りし、臓器の状態を見る検査で、これにより、心臓の形態(大きさ、厚み、弁の状態)や、心臓の動きを確認することができます。

この検査は、不整脈の原因となりうる心臓弁膜症や心筋症、虚血性心疾患などの基礎疾患を調べるのに役立ちます。

(*13)公益社団法人 日本人間ドック学会

不整脈の検査は、不整脈が起きている状態での心電図記録が極めて重要です。できれば情報量の多い標準十二誘導心電図(いわゆる普通の心電図)で記録できると良いのですが、ホルター心電図などの長時間心電図でも発作が記録できればかなり正確に診断を行うことができますね。最近では、市販の家庭用心電計、携帯型心電計、スマートウォッチなどで診断がつくケースも増えてきています。

主な治療方法は、薬物療法、カテーテルアブレーション、ICD

検査の結果、頻脈と診断された場合には、治療が必要かどうかを判断します。

治療法には、主に以下の3つがあります。

1.薬物療法(薬治療)

1.薬物療法(薬治療)

頻脈に対しては、まず抗不整脈薬による治療が行われる。(*14)

抗不整脈薬とは、効果によってクラスⅠからⅣまで分類され、それぞれの症状によって選択される。

また、心房細動のように血栓が作られやすい頻脈に対しては、脳梗塞を予防するため抗凝固薬が用いられることもある。

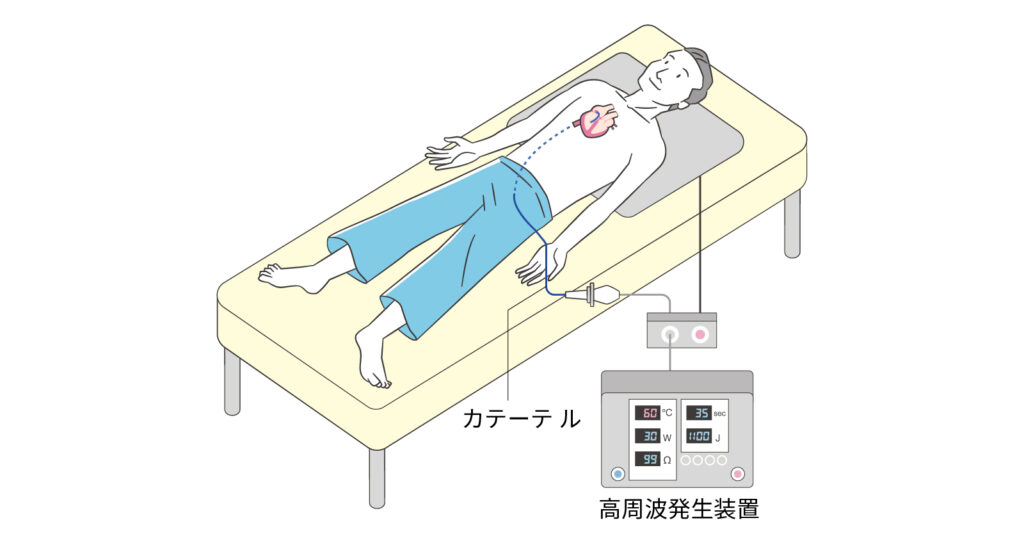

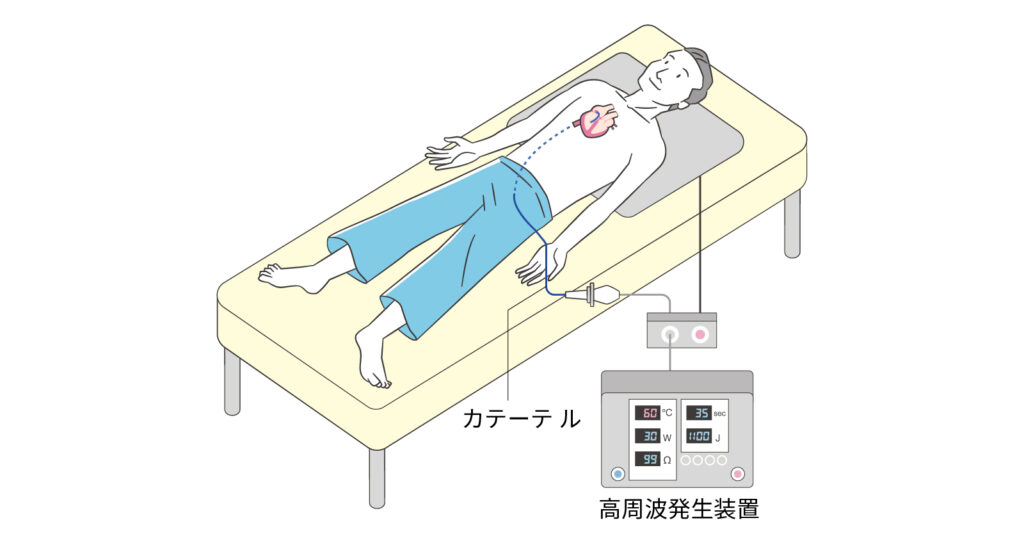

2.カテーテルアブレーション

2.カテーテルアブレーション

薬物療法による効果が不十分である場合には、カテーテルアブレーションを検討する。

カテーテルアブレーションとは心臓の中にカテーテル(医療用の細い管)を挿入し、その先端のチップから高周波エネルギーなどの熱を出して、不整脈の原因となっている部位の心臓組織を焼灼(アブレーション)するという治療法。

不整脈の起源を焼き切ることができるため、不整脈の根治が期待できる。

根治できれば抗不整脈薬の服用を停止したり、減薬したりすることが可能。

現在では医療技術の進化により低侵襲の術式が開発され、高齢者でも安心して受けられるようになった。

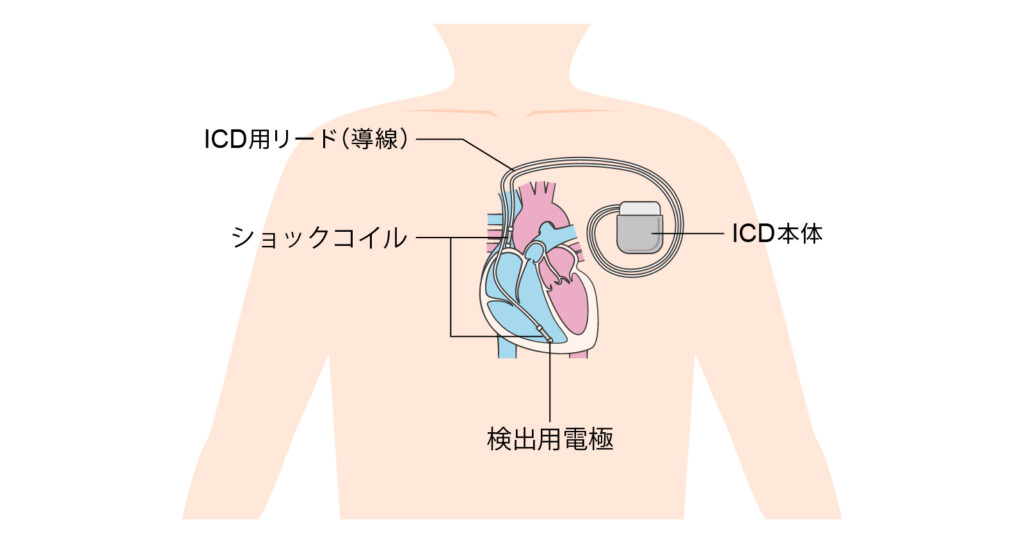

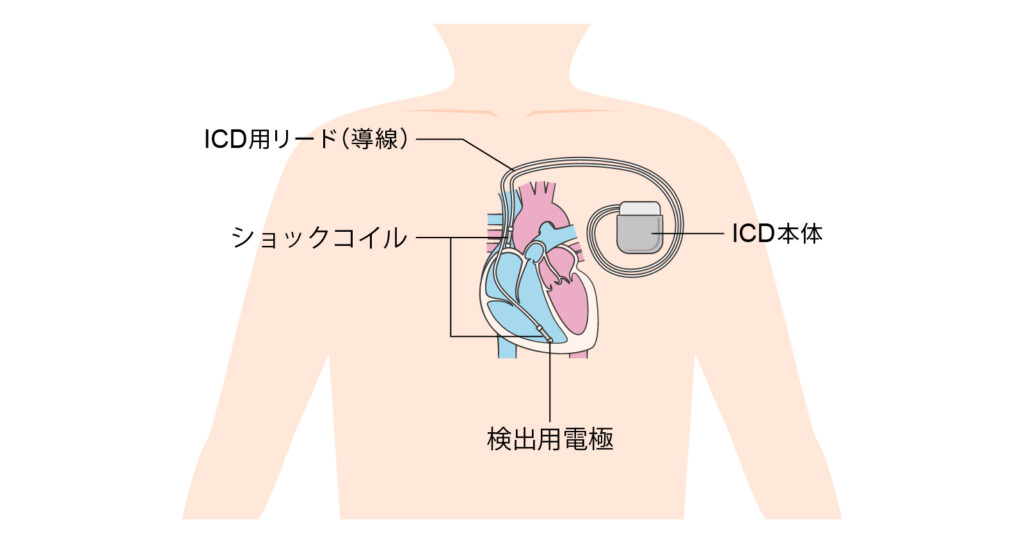

3.植込み型除細動器(ICD)

3.植込み型除細動器(ICD)

これまでに心室頻拍や心室細動を発症したことがある患者、また、今後これらが起きる可能性が高い患者には、植込み型除細動器が適用となる。これは、体内に機器を植え込み、心臓の働きを回復する補助人工臓器のこと。

患者の心臓の電気的活動を常に監視し、心室細動など、致死性不整脈を感知するとただちに心臓へ電気ショックを与え、心臓の働きを正常に戻すことで突然死を予防する。

世界的に、突然死を予防する最も有効な治療であることが明らかになっている。抗不整脈薬による薬物療法が併用されることもある。

頻脈に対してはこのような治療法が行われますが、その一方でとても重要なのが頻脈の予防です。

頻脈のなかには命の危険がないものもありますが、なかには心室細動のように、致死性の高いものもあります。

頻脈が認められる場合には適切な治療を行うとともに、頻脈の発作を起こさないよう、日頃から予防に努めることが必要です。

そのためには、以下のことが有用です。

- 不整脈の原因となりうる心疾患を治癒する

冠動脈疾患、心臓弁膜症、心不全、先天性心疾患など - 不整脈の原因となりうる心疾患以外の疾患を治癒する

高血圧、甲状腺疾患、糖尿病など - 心理的ストレスを解消する

- アルコールやカフェインなどの大量摂取を避ける

- 疲労、睡眠不足に気をつける

頻脈と一度でも診断されたことがある人は、こうした原因をできるだけ退けることが、発作の予防につながります。

(*14)公益財団法人 日本心臓財団

頻脈の原因は色々ありますし、同じ病名でも人によって症状や状態も異なります。また、患者さん自身の生活や社会的な状況、価値観や人生観によっても適切な治療選択肢やタイミングは異なってきます。主治医の提案を参考にしつつ、よく相談しながらご自身に合った治療法を選択するのが良いと思います。

頻脈についてのまとめ

脈と一口にいっても、症状や危険度は異なります。命の危険性の少ないものから突然死のリスクがあるものまでさまざまですが、万一の時のことを考え、普段から予防に努めるとともに、迅速に救命措置ができるように知識を身につけておくことはとても大切。また、基礎心疾患がある人はそうでない人に比べて頻脈を発生するリスクが高くなるため、適切な治療を継続するようにしましょう。

ドキドキする、ドッキンドッキンする、という動悸は病気でなくても誰でも起こりえることですが、本物の不整脈の病気によって起こっている可能性もあります。気になる動悸を感じたらまずは検査を受けましょう。不整脈が分かれば対処法も分かって安心できますし、特に異常が無ければなお安心して生活できますね。

不整脈で気になることがあればどうぞお気軽にご相談ください

「動悸がする」「ドキドキが続く」「健康診断で異常を指摘された」そんなときは、どうぞお気軽にご相談ください。

頻脈の症状は一時的なこともありますが、背景に病気が隠れている場合もあります。

当院では、まずお話をしっかりうかがった上で、必要に応じて検査を行い、丁寧に対応させていただきます。

ご自身の体のことを知るきっかけとしても、受診をおすすめします。初診のご予約はWEBから24時間受付中です。