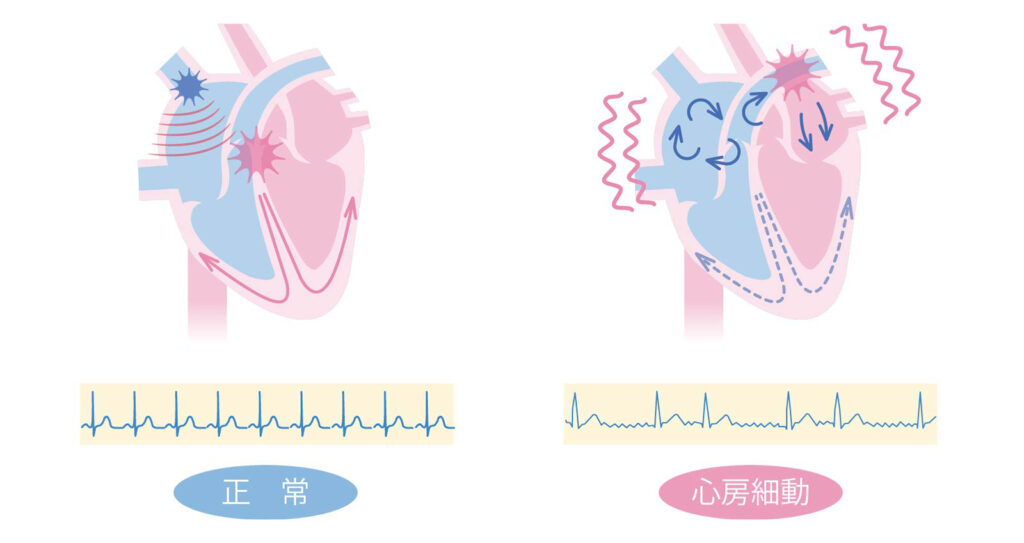

「心房細動」とはどんな病気?

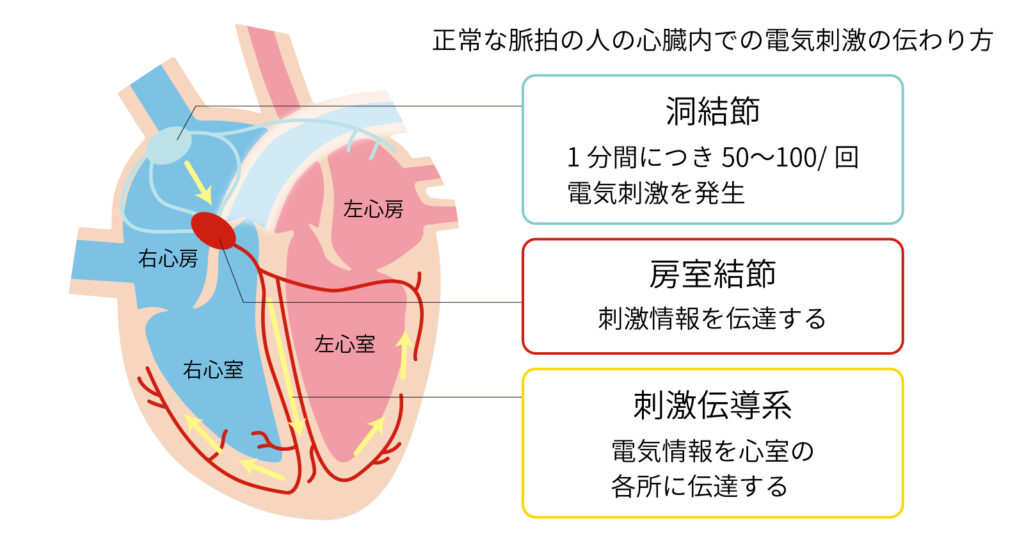

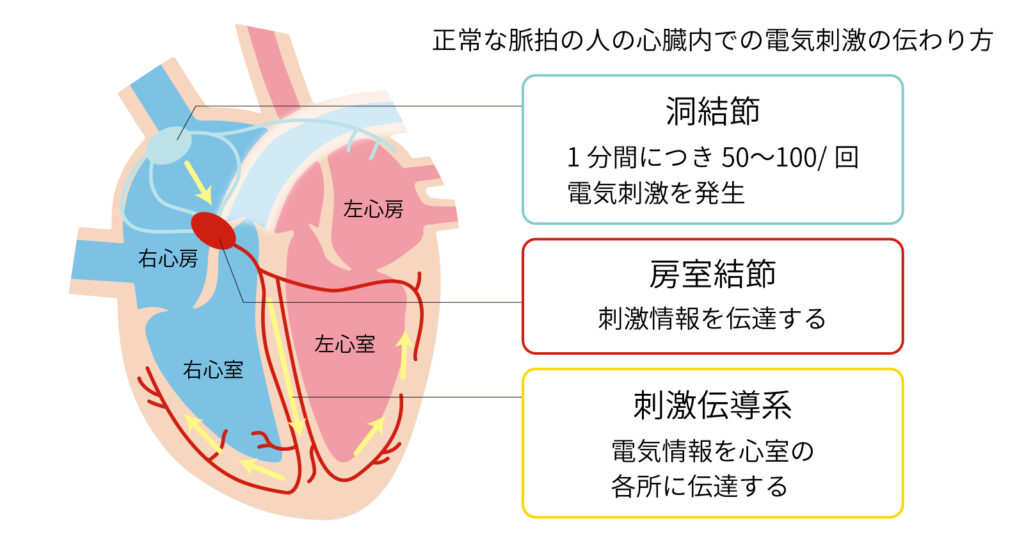

そもそも心臓が規則正しく動くのは、電気信号の刺激があるため。

右心房の上大静脈接合部にある洞結節で電気信号が作られ、それが心臓の筋肉(心筋)を刺激し、規則正しい収縮と拡張を引き起こすのです。

健康な心臓では、洞結節から1分間に50~100回程度の電気刺激が生成されています。

この電気刺激がまずは心房の内部を放射状に広がって、心房の筋肉を収縮させます。

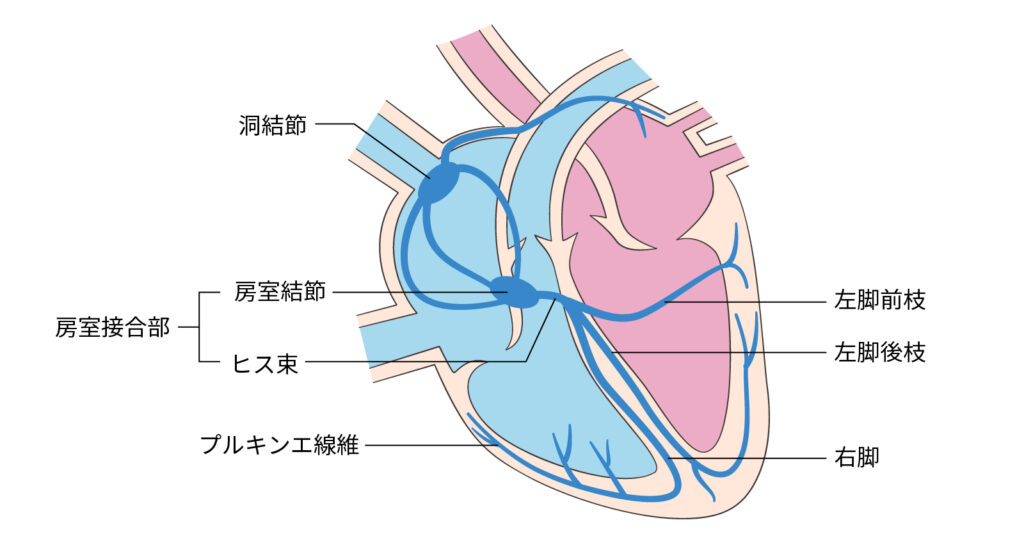

次に、心臓の中心部にある房室結節という部位を通過して、ヒス束→右脚(うきゃく)と左脚(さきゃく)→ プルキンエ線維という組織を次々と経て、心室に伝わります。

正常な電気興奮刺激の通り道を、「刺激伝導系」と呼びます。また、洞結節で作られた電気刺激が、刺激伝導系を通じて正しく心室まで伝わっている状態を「洞調律」と呼びます。

このようにして、心臓は規則正しいリズムで収縮と拡張を繰り返しているのです。

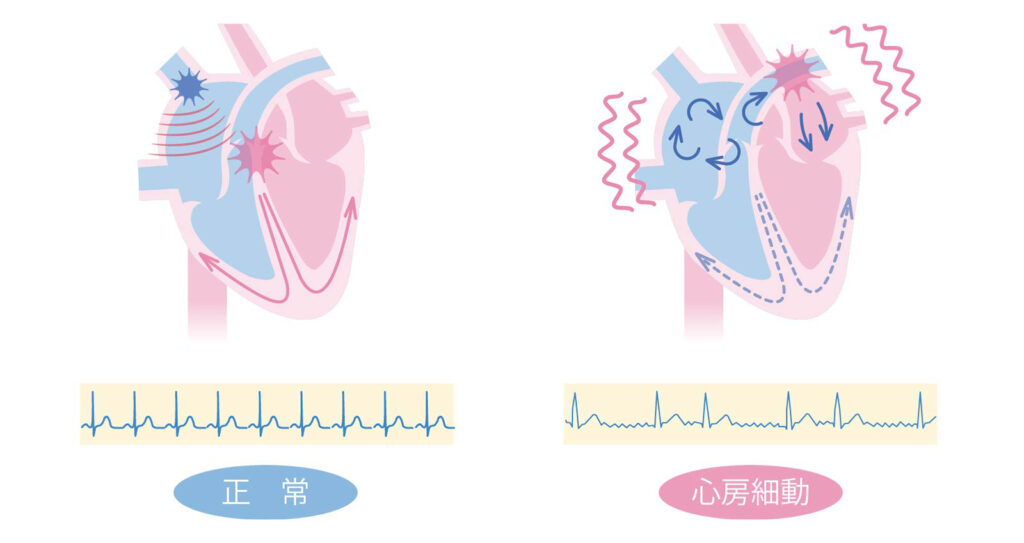

しかし、何らかの原因で刺激伝導系に異常が生じると、心臓が拍動するリズムが不規則になったり、異常に速くなったり、遅くなったりします。

この状態を「不整脈」といいます。

不整脈には脈が遅くなるタイプの徐脈性不整脈と、脈が速くなるタイプの頻脈性不整脈がありますが、心房細動は頻脈性不整脈のひとつであり、心房内で不規則な電気信号が複数発生することによって起こります。心房細動になると、心房が小刻みに震えて痙攣の状態となり、心臓がうまく機能しなくなってしまうなどの問題が生じます。

心房細動そのものは多くの場合直接的に生命に関わるものではありませんが、脈が不規則になることでつらい動悸を感じたり、心不全や脳梗塞など続発する合併症によって生命のリスクにつながることもありますので要注意です。

心房細動は正しく理解して、適切に対応すれば、決して怖い病気ではありません。

心房細動の分類と日本における患者数

心房細動は出現様式や発作時間の長さにより、下記の通り3つに分類されます。

- 発作性心房細動

心房細動は発作的に出現し、その発作は1週間以内に自然に治まるもの - 持続性心房細動

出現した心房細動は自然に停止することなく、1週間以上持続するもの - 慢性心房細動(長期持続性もしくは永続性心房細動)

心房細動は常に持続しており、1年以上持続しているもの

「どのタイプの心房細動か?」を診断するには、十二誘導心電図(いわゆる普通の心電図)や、ホルター心電図(いわゆる24時間心電図)などの長時間心電図検査の所見から持続期間を推定し診断されます。

十二誘導心電図検査は、電極を手足と胸の数か所につけ、器械が出力する波形から心臓に異常がないかどうかチェックするもので、健康診断などでも行われる検査です。

持続性心房細動や慢性心房細動の検査の場合は、心房細動が比較的長期にわたって出現していることから、十二誘導心電図で診断することができます。

発作性心房細動の診断は発作時の心電図記録を確認する必要があるため、多くの場合ホルター心電図検査やイベント心電図検査が必要です。

ホルター心電図検査は、小型の心電計を装着して常に心電図を記録する検査であり、イベント心電図検査は自覚症状を認識した際のみ記録をする検査です。

一般的に心房細動を無治療で過ごした場合、徐々に発作頻度が増加し、発作の持続時間も延長していきます。そして、心房細動の時間が長くなればなるほどカテーテルアブレーションなどの治療成績も悪くなっていきます。

なぜかというと、心房細動が繰り返し起きると、心房の筋肉が疲弊し、心房細動になりやすい筋肉に変化してしまうから。

そのため、ほんの1発や2発、期外収縮が起きただけでも心房細動へ移行してしまうことがあるのです。

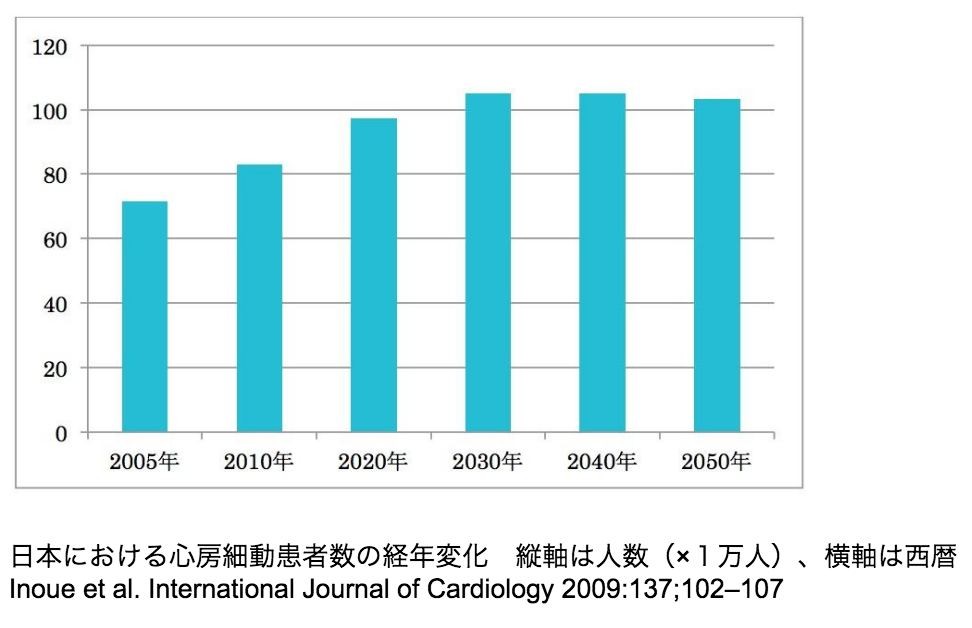

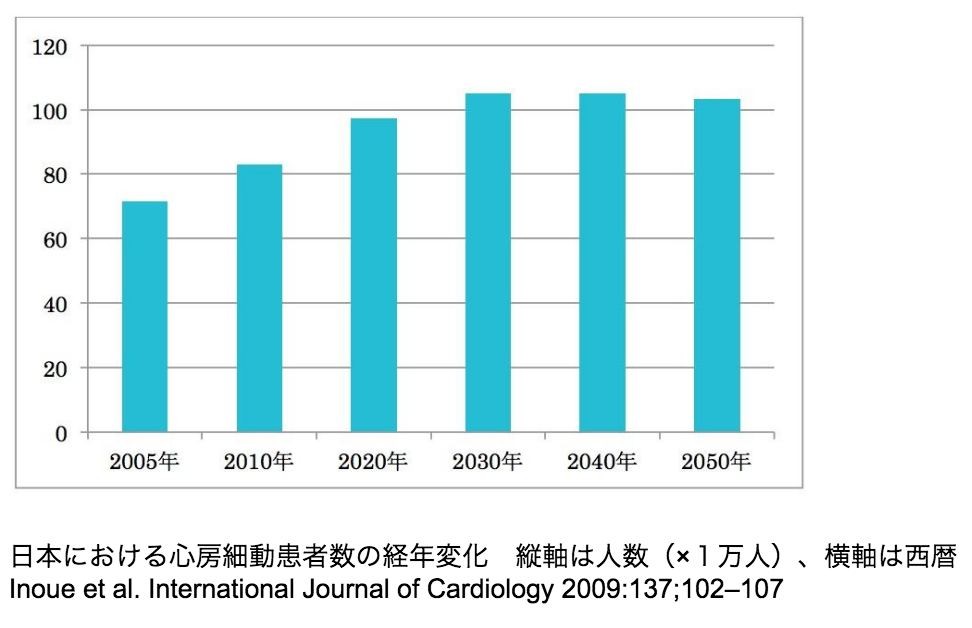

現在、日本における心房細動の患者数は増加傾向にあります。

日本の一般人口における心房細動の有病率については、2003年に日本循環器学会が日本全国40歳以上の630,138人を対象に行った疫学調査の結果が報告されております(*1)。

それによると全体の心房細動の有病率は約0.6%と推定されておりますが、男女とも高齢になるにつれて有病率が増加しており、70歳代で男性3.4%、女性1.1%、80歳以上では男性4.4%、女性2.2%という結果が示されております。

この調査は、解析対象者数が63万人と非常に多く、かなり信頼性の高いものと思われますが、健康診断の際に心電図が心房細動を示していたもののみ心房細動と診断されるため、そのほとんどは持続性、慢性心房細動です。

発作性心房細動はほぼ含まれていないため、実際の発作性を含めた心房細動患者数はこの数字をさらに上回ると推定されます。

高齢になるにつれて有病率が増加することから、今後日本全体の高齢化が進むと心房細動の患者数も増加することが推測されます。この報告でも将来の人口予測を用いて2050年には心房細動の患者は約103万人、総人口の約1.1%を占めると予測されています。

(*1)Inoue H, et al. Int J Cardiol 2009; 137: 102–107.

心房細動は、持続時間や症状の出かたも人それぞれですね。治療法もその人に合わせて最適な治療法を検討し、選択することになります。

心房細動の原因は?

心房細動は一体何が原因で発症するのでしょうか。主な原因を挙げてみます。

1.加齢、高血圧・心臓病、飲酒

1.加齢、高血圧・心臓病、飲酒

心房細動の3大原因は、「加齢」「高血圧、心臓病」「飲酒」とされています。

下の表は、アメリカ合衆国(*2)と日本の疫学的調査(*3)により判明した、心房細動の危険因子です。

詳細は多少異なっているものの、2つの研究における共通点は、①加齢、②高血圧、心臓病(弁膜症、心筋梗塞、心筋症)、③飲酒の3つが心房細動の発症頻度を上げている、ということです。

| アメリカ合衆国・フラミンガム研究 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 年齢(10歳毎) | 2.1* | 2.2* |

| 喫煙 | 1.1 | 1.4 |

| 糖尿病 | 1.4** | 1.6# |

| 左室肥大(ECG) | 1.4 | 1.3 |

| 高血圧 | 1.5# | 1.4** |

| 心筋梗塞 | 1.4** | 1.2 |

| うっ血性心不全 | 4.5* | 5.9* |

| 弁膜症 | 1.8# | 3.4* |

| 日本・久山町第2集団研究 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 年齢 | 1.8** | 2.5* |

| 喫煙 | 0.9 | 0.5 |

| 耐糖能異常 | 0.9 | 1 |

| 左室肥大 | 1.1 | 1.6 |

| 拡張期血圧 | 1.1 | 1.2 |

| 虚血性心疾患 | 3.4** | 1.5 |

| 弁膜症 | 1.8** | 13.1** |

| 飲酒 | 1.9** | – |

①加齢、②高血圧、心臓病(弁膜症、心筋梗塞、心筋症)、③飲酒に共通しているのは、「いずれも心臓にストレスがかかった状態だ」ということです。

たとえば年齢が上昇すると、おのずと心臓は疲弊します。

高齢になればなるほど心臓の機能は衰えていきますし、電気信号を伝える組織も衰えたり、変質したりして、心房細動を引き起こしやすくなります。

日本の疫学的調査の結果でも、50歳代あたりから心房細動の発症頻度が上昇し、年齢の増加に伴って有病率がどんどん高くなっていくことが示されています。

高血圧や心臓病については、直接心臓にストレスを与えるという共通点があります。

特に、心臓弁膜症、心筋症、虚血性心疾患(狭心症や心筋梗塞)などの基礎疾患がある人は心臓に負担がかかり、心房細動を発症する可能性が高まります。

アルコールは、その分解産物であるアルデヒドが心筋に傷害を加えます。これらのストレスにより、心臓に傷がつき(変性し)、そこから心房細動が発生し始めるのです。

2.睡眠時無呼吸症候群

2.睡眠時無呼吸症候群

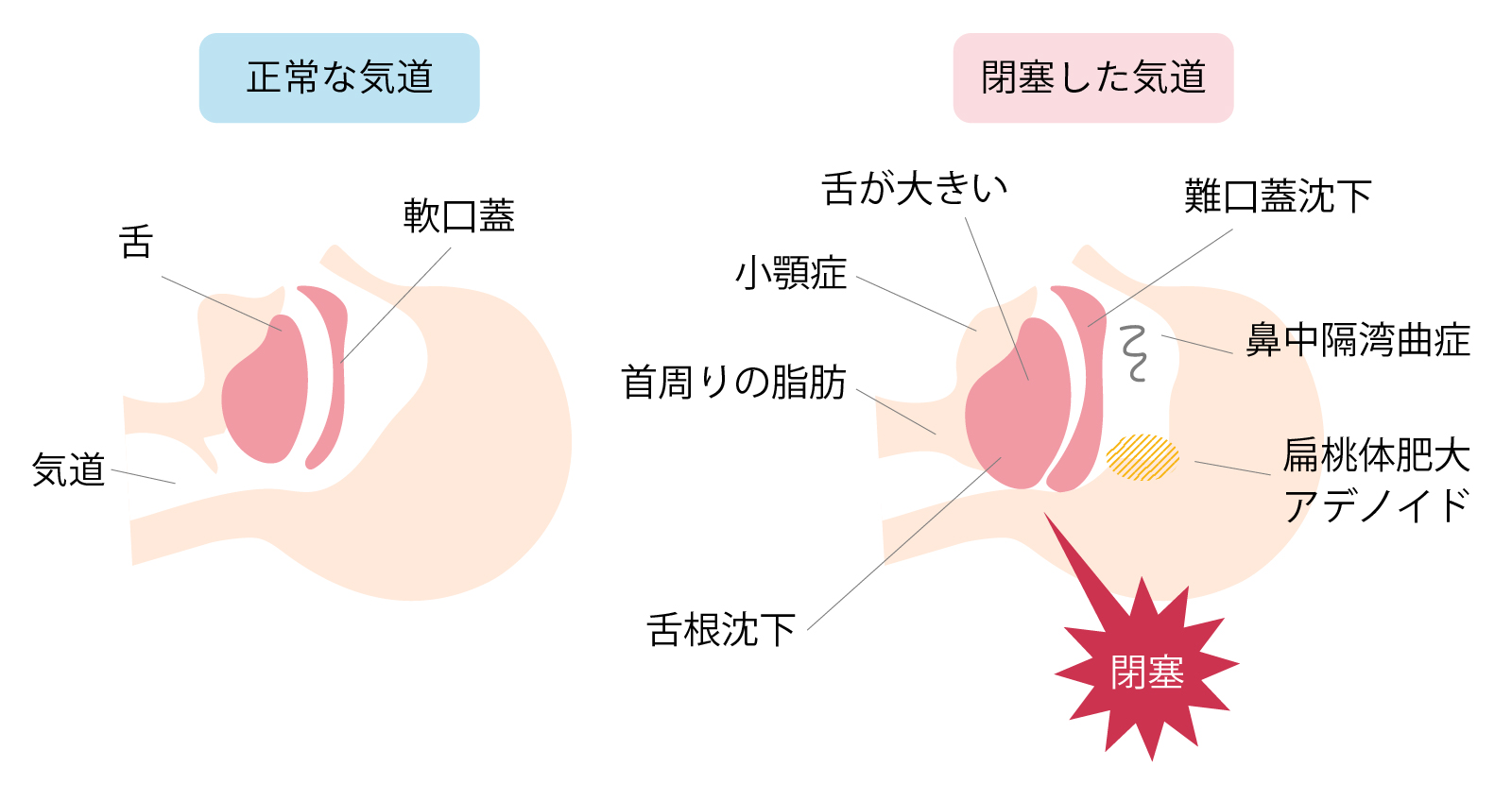

そのほか、心房細動の原因としては睡眠時無呼吸症候群も挙げられます。

睡眠中にしばらく呼吸が止まり、それが解除されるときに大いびきをかく、と同居の家族などから指摘されている人は要注意です。

この呼吸停止時間が長く続くと、熟睡感がなくなり、日中に集中力が欠け、眠たくてしょうがなくなり、ひどい場合には意識が消失してしまいます。

これが「睡眠時無呼吸症候群」という病気です。

睡眠時無呼吸症候群の原因はさまざまありますが、多くの場合、肥満が原因となっています。

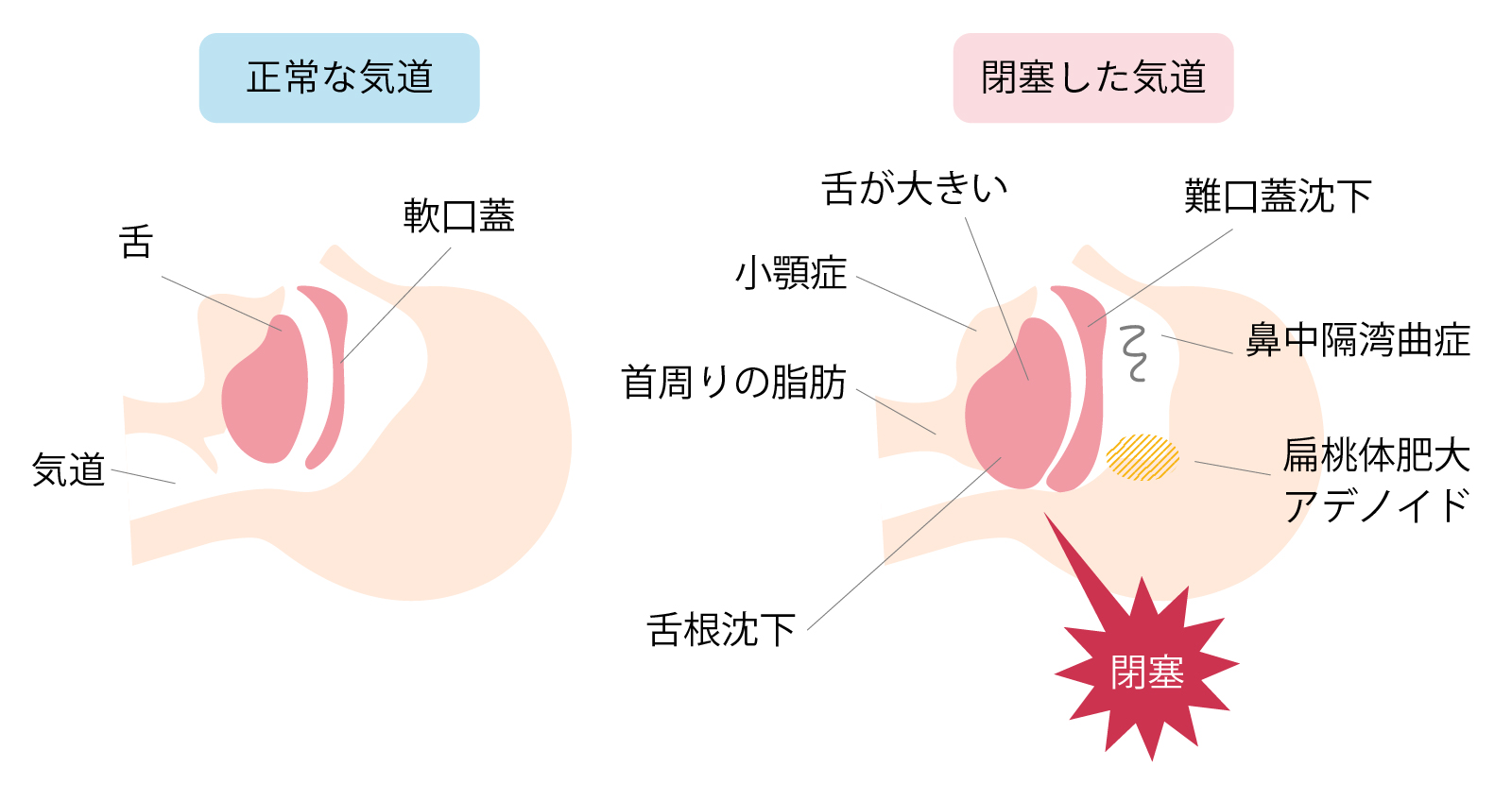

つまり肥満のために睡眠中、舌根が沈下し、気道が閉塞されてしまうために、呼吸が停止してしまうのです。

一方、痩せている人でも、たとえば「扁桃腺が肥大している」「舌が大きい」「顎が小さい」「舌が気道に落ち込みやすい」ことも睡眠時無呼吸症候群の原因になりますし、「副鼻腔炎」「鼻中隔弯曲症」「アレルギー性鼻炎」など鼻の問題も原因となることがあります。

実は、睡眠時無呼吸症候群の患者さんは心房細動になりやすいのです。

なぜなら、無呼吸中の低酸素血症が、心臓に負担をかけてしまうため、心房細動になりやすいと言われています。

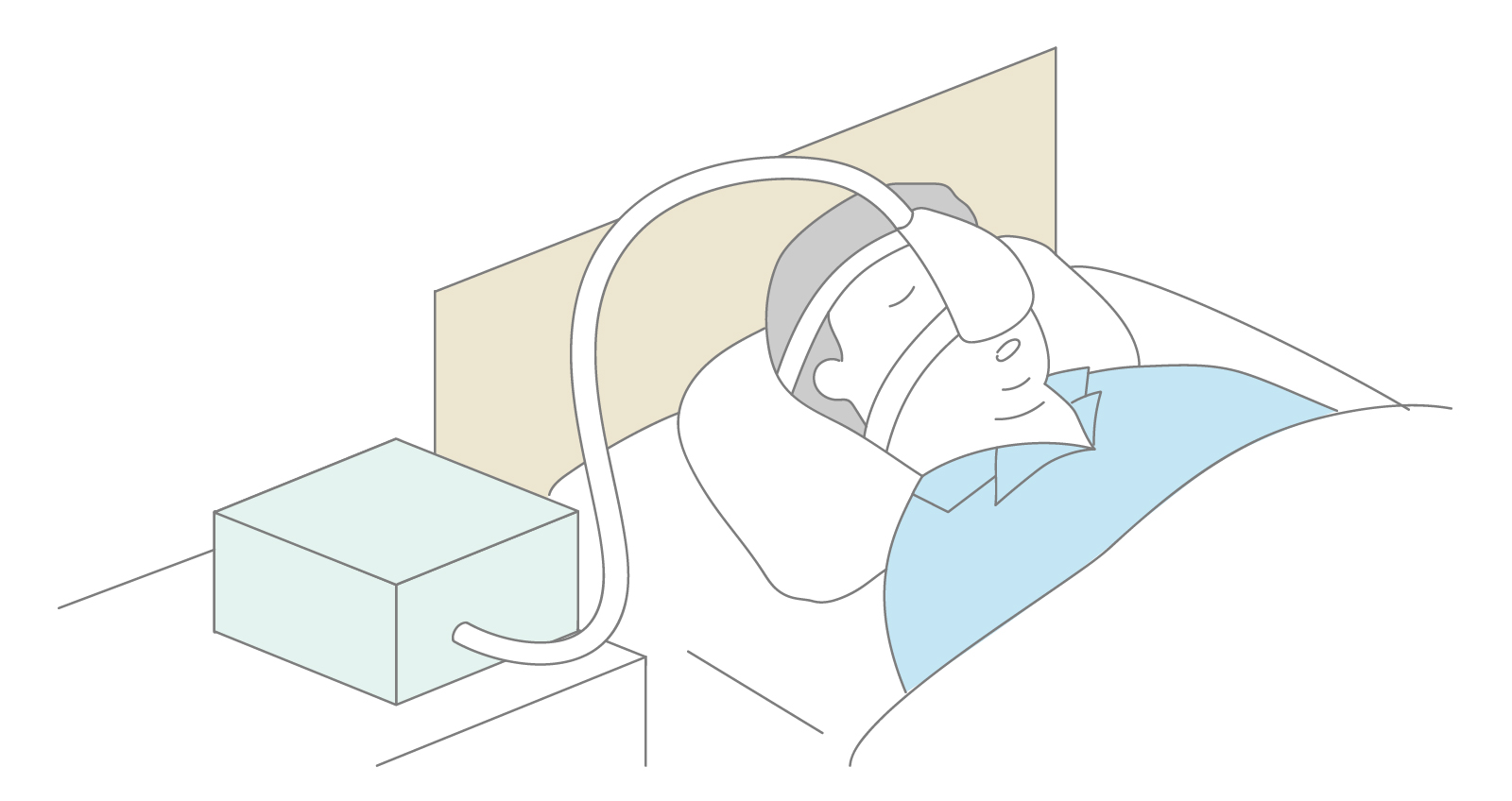

心房細動を治療するためには、肥満が原因となっている場合には減量を行う必要がありますが、そのほか、睡眠中に簡易型の人工呼吸器をとりつけるCPAP(シーパップ)という治療が有効です。

効果は個人差もありますが、CPAP治療を試したところ心房細動がまったく起きなくなったという人もいますから、心当たりのある人は検査、治療を検討してみても良いでしょう。

3.甲状腺機能亢進症

3.甲状腺機能亢進症

それから、甲状腺機能亢進症などの疾患も心房細動を引き起こすことがあります。

甲状腺とは頸部の前についている内分泌器官で、全身の細胞の活動を活発化させるホルモンを産生しています。

この甲状腺で必要以上にホルモンが作られてしまう状態が、「甲状腺機能亢進症」という病気です。

この病気になると、甲状腺腫大(甲状腺が腫れる)、眼球突出、頻脈、発汗、振戦(手が震える)などの症状を来します。

甲状腺機能亢進症が原因として起きる頻脈の一つに、心房細動があります。

そのため通常、心房細動が疑われる人を初めて診察する場合には、原因精査の一つとして、甲状腺ホルモン値を測定します。

甲状腺機能亢進症に伴う心房細動であれば、まずは甲状腺機能亢進症の治療を行わなければ、心房細動を治癒することができないためです。

しかしながら、残念なことに甲状腺機能亢進症の治療を行い、甲状腺ホルモンが正常化しても、心房細動はそのまま残存し、慢性化することが多々あります。その場合には電気的除細動(いわゆる電気ショック)による処置やカテーテルアブレーション治療が検討されることになります。

4.生活習慣など

4.生活習慣など

そのほかにも、心房細動の原因としては以下のものが挙げられます。

心房細動を予防するために、あるいは発症後に進行を抑制するために、生活上の注意点として、以下の事柄に注意しましょう。

- 慢性の肺疾患

- カフェインの過剰摂取

- 精神的ストレス

- 睡眠不足

(*2) Benjamin EJ, et al. JAMA. 1994 Mar 16;271(11):840-4.

(*3) 藤島正敏,他:循環器専門医 6:19-26,1998

加齢による老化現象で心房細動となることに関してはどうしようもないですが、生活習慣や環境を改善することで、高齢になっても発症しにくくすることはできるでしょう。

心房細動はどのように起きるのか?

そのメカニズムは?

心房細動は、次のどちらか、もしくは両者が存在することによって発症、持続します。

- 心房細動起源

- 心房細動基質

心房細動起源とは、異常な電気信号の発生源のことを言います。

これが他の心房筋を高頻度に興奮させることにより、心房細動が引き起こされます。

一方、心房細動基質とは、異常な興奮が持続したり、圧負荷がかかったりすることによって起きる、心筋の電気的・構造的障害のことをいいます。

心房筋に傷みが生じると、心房の中で電気刺激がゆっくり進んだり、回転したりするようになります。

そうなると、一旦生じた心房細動は持続しやすくなります。そういうゆっくり進んだり、回転したりする性質のことを心房細動基質といいます。

つまり、心房細動基質とは心房細動を持続させる組織学的要因のことであり、心房筋において異常な興奮を持続させる性質となります。

この基質が増加すると心房は一層、心房細動に適した状態へと変化し、心房細動が持続しやすくなります。

この一連の変化を「心房リモデリング」といいます(*4)。

発作性心房細動は心房細動起源によって引き起こされることがほとんどです。

一方、持続性心房細動と慢性心房細動は両者とも存在し、心房細動の持続期間が長いほど、心房細動基質の関与が大きくなります。

(*4) Lau DH, Nattel S, Kalman JM, Sanders P. Circulation. 2017 Aug 8;136(6):583-596.

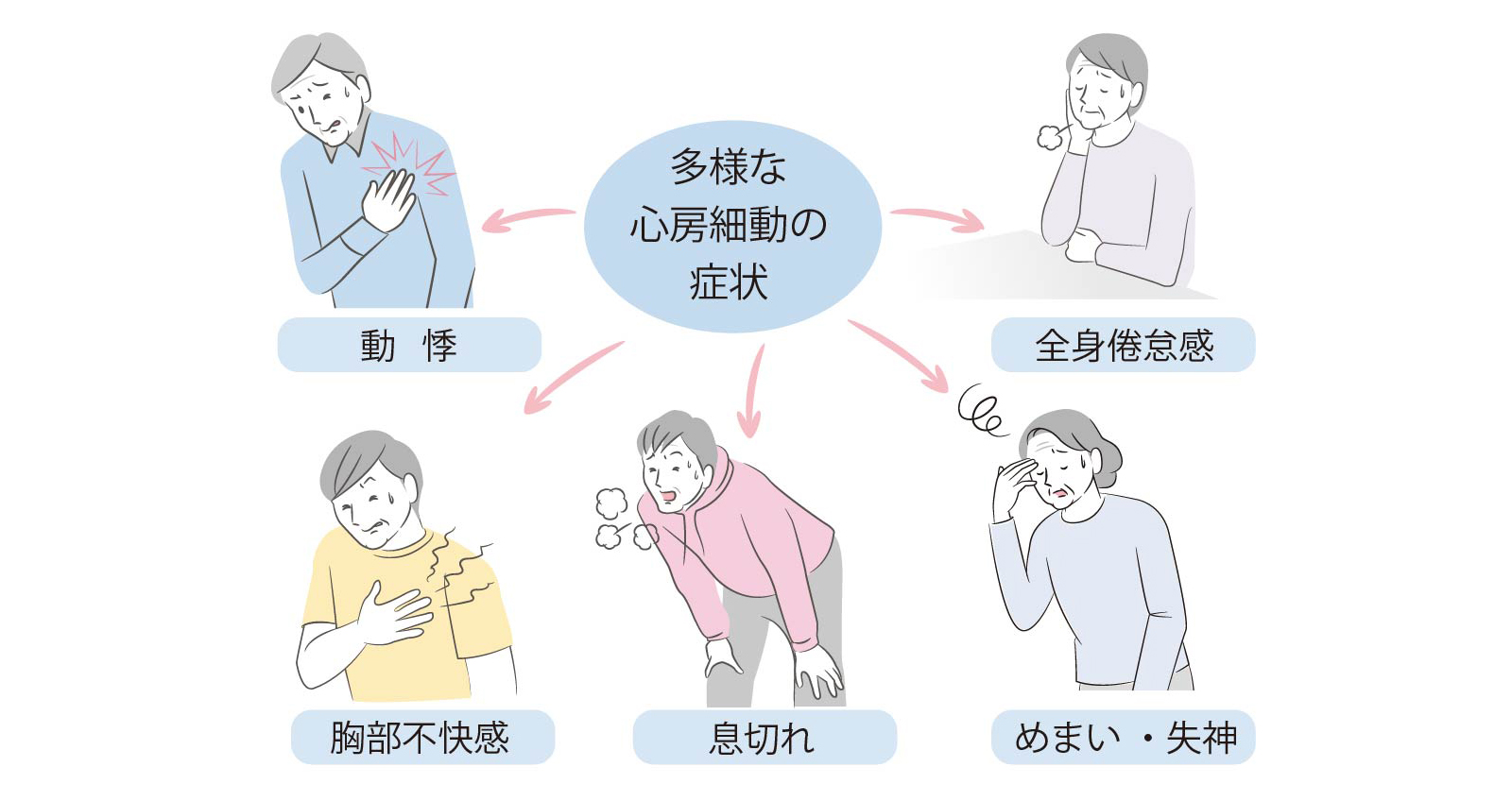

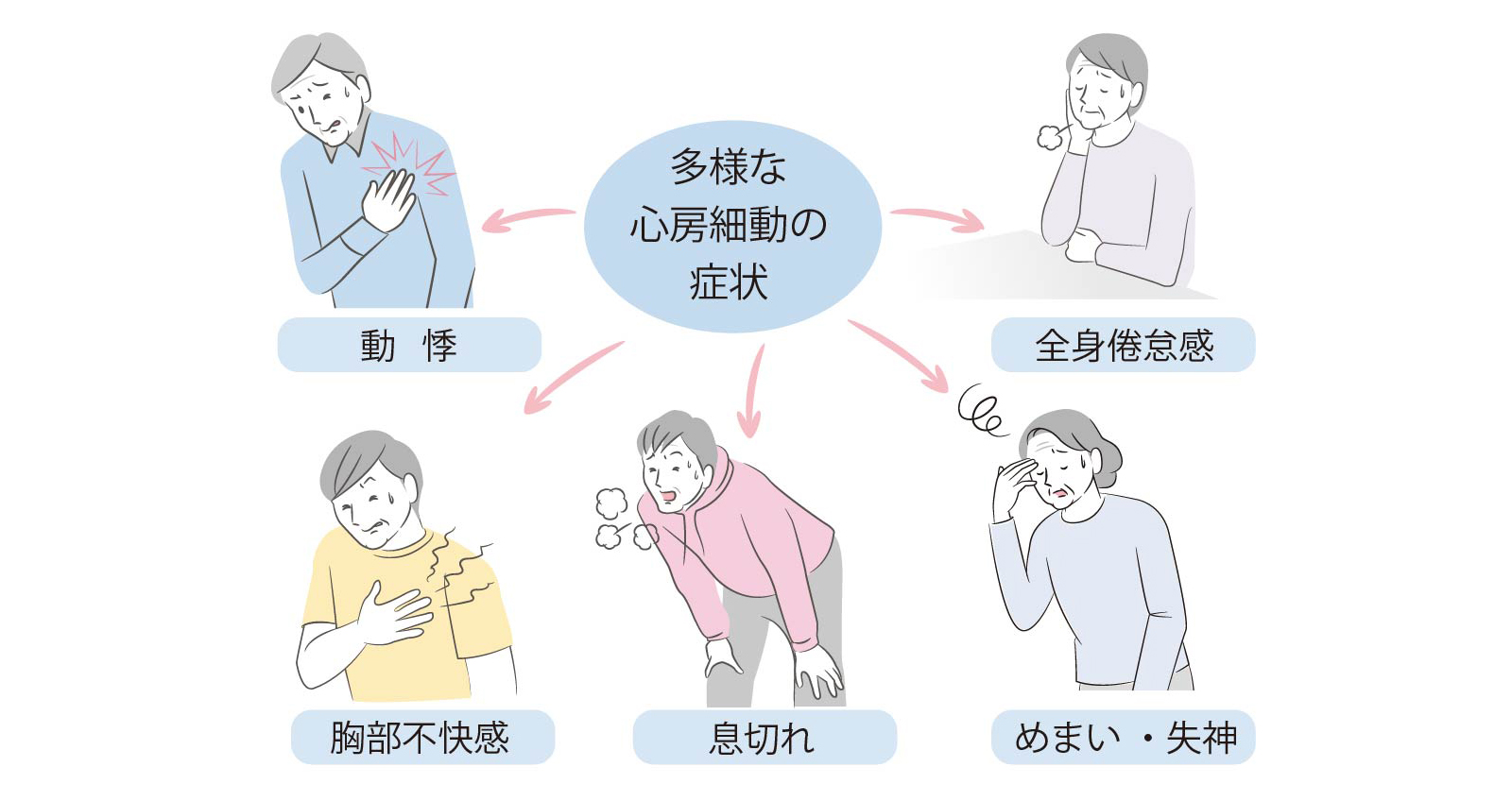

心房細動の3大症状は

「動悸」「息切れ」「めまい」

心房細動による3大症状は、「動悸」「息切れ」「めまい」です。

心房細動になると、心拍の規則性が完全に失われてしまいます。

特に病気が発症したばかりの頃には一般的に、心拍が速くなります。この心拍が不規則で速くなるために、動悸を自覚することが多いのです。

そのほか、心拍が速くなることで息切れが起きることがあります。

心拍数が速くなれば、おのずと心臓は疲弊し、その内、収縮する機能が低下してしまいます。そのために「息切れ」を自覚することがあるのです。

心房細動の患者さんは場合によって、洞不全症候群という不整脈を併発していることがあります。

洞不全症候群とは脈拍が遅くなる徐脈性不整脈の一種で、心拍の司令塔ともいえる洞結節が機能低下を起こし、60回/分以下の徐脈となります。

洞不全症候群も心房細動と同様に、加齢や組織変性などが原因となるため、合併することも珍しくありません。

心房細動が持続している間にこの洞結節の機能が衰えてしまうと、心房細動が停止した際に洞結節が働き出すのが遅れ、5〜10秒間くらい心拍動が停止します。

その間、血液は脳に運ばれないので「めまい」を自覚するのです。

ひどい場合には、失神することもあるので、注意が必要です。

このように、心房細動の3大症状は「動悸」「息切れ」「めまい」ですが、ほかにも以下のような症状が見られることがあります。

- 胸の不快感

- 胸の痛み

- 全身倦怠感

ただし、気をつけたいのは「心房細動を発症しても、必ず症状が出るわけではない」ということです。

心房細動をわずらっても、日頃は自覚症状がない人もいます。これを「無症候性心房細動」といいます。

心房細動患者全体からみると、40~50%の人は、これに該当します(*5)。

場合によっては脳梗塞など重篤な合併症を発症してから、初めて心房細動を指摘されるというケースも少なくありません。

もし検診などで心電図検査を受け、偶然、心房細動を指摘された場合には、「特に気になる症状がないから」といって放置するようなことはせず、必ず病院で詳しい検査を受けるようにしましょう。

(*5) Boriani G, et al. Eur J Intern Med. 2024 Jan;119:53-63.

心房細動は、まったく症状がないから大丈夫ということはありません。むしろ無症状のために必要な治療開始が遅くなってしまう危険性が高くなります。脳梗塞を発症してしまってから後悔するということは、なんとしても避けたいですね。

心房細動は治る?

症状に応じて2つの治療法がある

心房細動の治療には、一般的に「薬による治療(薬物療法)」「カテーテルアブレーション治療」の2種類があります。

症状の進行状況などを鑑み、ガイドラインに従って、どの治療法を採用するか決定します。

1.薬物療法

1.薬物療法

多くの場合、まず選択するのは薬物療法となります。

これは文字通り、薬剤を使用して治療するもの。

血栓が作られにくくしたり、心拍数を整えて心臓にかかる負担を軽減したり、合併症のリスクを軽減したりなど、対症療法が中心となります。

対処すべき項目は患者さんそれぞれで異なりますが、項目が多いほど使用する薬剤の種類も増えることになります。

薬物による心房細動の治療は根治を目的としたものではなく、症状や続発症を抑えておく治療ですので、一生涯服用を継続しなければならないこともあります。

また、「症状が軽くなってきたから」「特に苦しくないから」といって自己判断で服薬を中断することはかえって症状を悪化させることもあり、とても危険です。

心房細動に対する薬物療法には、主に以下の選択肢がありますが、どのような治療を行うかは、それぞれの患者さんの年齢や状態によって異なります。それぞれに適した治療法が選択され、必要に応じて段階的に追加して組み合わせて行われるのが一般的です。

- 抗血栓療法(抗凝固療法)

血液の凝固を防ぎ、血栓が作られるのを予防する治療法 - リズムコントロール(洞調律維持)療法

心房細動そのものを起こらないように、または、起きてもすぐに治るようにする治療法 - レート コントロール(心拍数調節)療法

心房細動はそのままにして、心房細動による心拍数が速くならないようにする治療法 - アップストリーム療法

原疾患に対する治療法

その中でも、まっさきに検討される治療は「抗血栓療法(抗凝固療法)」です。

なぜなら、心房細動に由来する脳梗塞は非常に予後が悪く、命のリスクになることが多いから。また、死亡を免れたとしてもその後ずっと後遺症に悩まされることにもなります。

そのため血栓が作られないようにする治療が第一に優先されるのです。

飲み薬の抗凝固薬はかつてワルファリンが唯一のものでしたが、色々と煩わしい問題点のある薬でした。最近ではもっと扱いやすい直接経口抗凝固薬(DOAC)という薬が用いられるようになっています。

次に優先される治療は、以前はリズムコントロールとレートコントロールが並列と考えられていましたが、現在ではQOL維持や予後を考慮し、レートコントロールが優先と考えられています。

こうした薬物療法を行っても症状を抑制できない場合、心房細動のために生活の質が著しく低下している場合、薬物慮法の継続が困難もしくは希望されない場合などは、カテーテルアブレーションによる治療が検討されます。

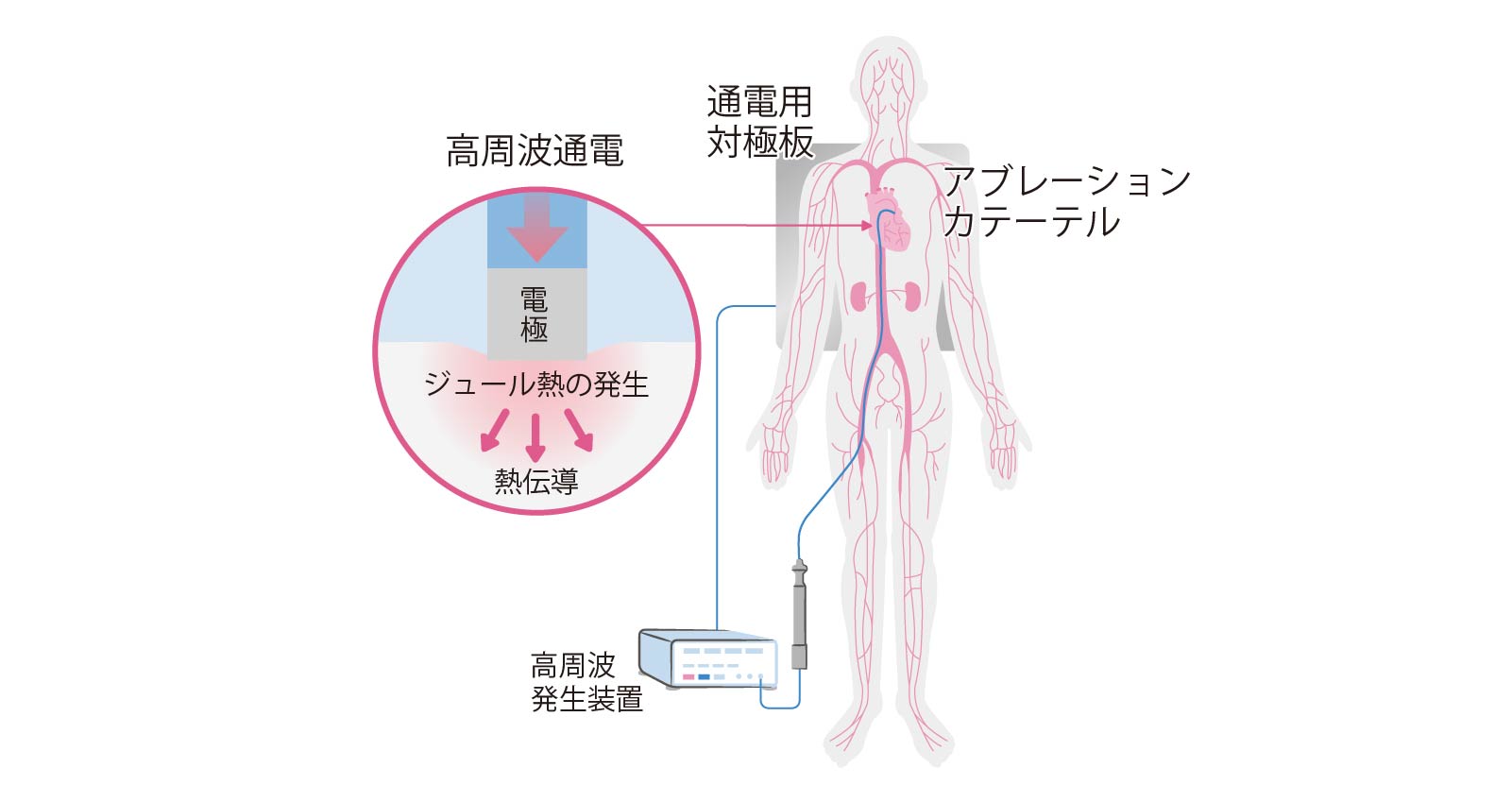

2.カテーテルアブレーション治療

2.カテーテルアブレーション治療

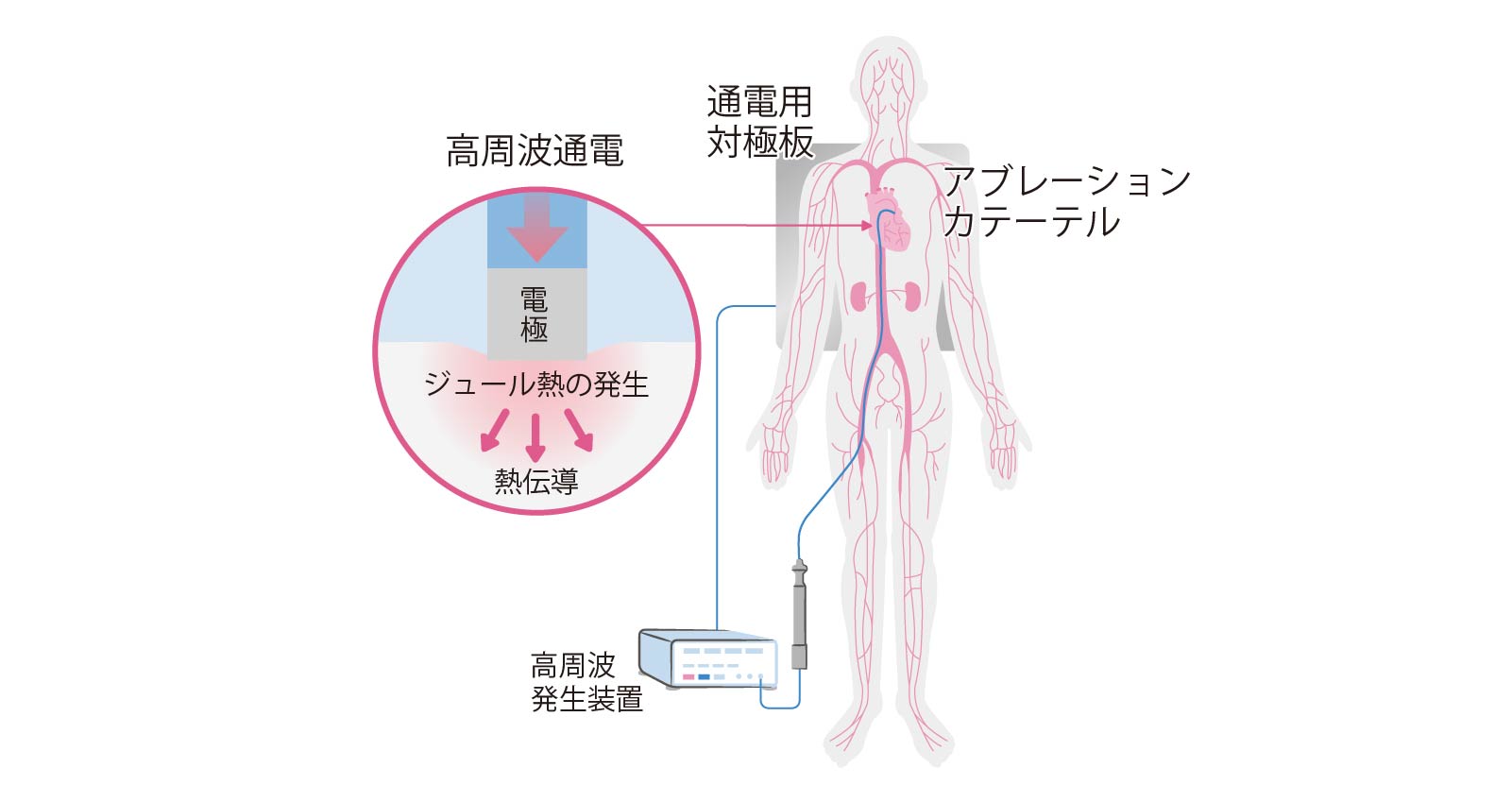

カテーテルアブレーション治療とは、医療用の細い管を用いて心筋を加熱して焼灼し、心房細動を引き起こす原因となっている不規則な電気信号を止める治療法のことをいいます。

カテーテルアブレーションは心房細動以外の不整脈にも行われている治療であり、一番のメリットは根治を目指すことができることです。

心房細動の起源は約85%が肺静脈に存在しますので、心房細動のカテーテルアブレーションでは主に肺静脈周囲を焼灼して治療します(*6)。

アブレーションは基本的に不可逆的な治療効果をもたらしますので、原因となっている異常な組織を焼灼することにより、発作が起こらないようにしたり、心房細動による脳梗塞や心不全が起こらないようにすることも期待できるのです。

近年では心臓の形状や電気信号を正確に表示できたり、治療用カテーテルの先端圧をリアルタイムに表示できるようになるなど、より正確に、より安全に治療を行えるように改良されてきております。

しかしながら、一回の治療での成功率は今のところ概ね 80% くらいです。1年以上持続している心房細動の場合、成功率はもっと悪くなります。

もちろん成功率が高いに越したことはないのですが、高い成功率を求め過ぎると、過剰治療による合併症発生リスクが高くなりますので、必要最低限の治療で最大限の治療効果を求めることが重要となります。

現状としては概ね20%くらいの患者さんで再発を認めることになりますが、再発の原因は人それぞれです。初回に治療した部分の再伝導のこともあれば、肺静脈とはまったく違う部分が原因となっていることもありますし、場合によっては初回治療の影響で違うタイプの不整脈が出やすくなっていることもあります。

ですので、2回目の治療はその原因に合わせて治療を追加していくことになります。同じ治療をただ繰り返すのではなく、その患者さんに必要な治療を追加していくという考え方です。

再発=治療失敗ということではありません。

8割くらいの方が標準的な治療で根治しますが、2割くらいの方は次のステップの追加治療が必要な心臓だということです。

現在、国内で年間7万例近く心房細動のカテーテルアブレーションが行われております。治療経験が蓄積され、安全な手技も確立されてきており、ご高齢の方も治療されることが増えてきています。

体力や抵抗力のある若年者に比べると、高齢者に対する心房細動カテーテルアブレー ションの合併症リスクがやや高くなることが示されておりますが、極端に高くなるわけではありません(*7,8)。

「高齢であることのみを根拠にカテーテルアブレーションが不適当とまでは言えない」のです(*9)。

どうしても寿命という限界もありますので、アブレーションを受けたら長生きできるかということは証明されていませんが、つらい自覚症状や生活の質の改善、あるいは日常生活動作の改善など期待することができますし、毎日のたくさんの内服薬も減量を検討することができるかもしれません。

(*6) Haissaguerre, et al. New Engl J Med 339:659, 1998

(*7) Lee WC, et al. Front Cardiovasc Med. 2021 Sep 20;8:734204.

(*8) Li F, et al. J Clin Med. 2022 Jul 31;11(15):4468.

(*9) 日本循環器学会 2024 年 JCS/JHRS ガイドライン フォーカスアップデート版 不整脈治療

心房細動のカテーテルアブレーションは、あくまでも段階的に行う治療。再発した場合でもそこで諦める必要はありません。初回でほとんど治療は完了していますし、2回目で足りなかったところの仕上げを行うようなイメージを持ってもらえるといいかもしれません。

ご高齢であってもつらいものはつらいし、苦しいのは苦しいと感じます。大切な残りの余生をなるべく苦痛なく過ごせるようにすることも大事な治療の理由ですね。

心房細動のまとめ

高齢化に伴い、年々患者数が増加傾向にある心房細動。4割が無症状のまま進行することもあるため、いち早く心房細動に気づくには、一定の年齢になったら定期的に心電図検査を受けること、検脈の習慣をつけることが必要です。また、動悸や息切れ、めまいなどの症状が見られたら、早めに専門医を受診することを心がけましょう。

心房細動は正しく理解して、適切に対応すれば、決して怖い病気ではありませんが、適切な治療というのは人によって異なりますので、医療機関に受診して、検査を受けて、しっかり医師と相談するのがよいでしょう。

心房細動は早期発見と治療が鍵です

心房細動は放置すると、脳梗塞や心不全など重篤な合併症を引き起こすリスクがありますが、早期発見と適切な治療により予後の改善が可能です。

当院では、心電図検査などによる正確な診断はもちろん、薬物治療に加えてカテーテルアブレーションによる根治治療にも対応しております。

動悸や息切れなど、気になる症状がある方は、どうかそのままにせずご相談ください。専門医が一人ひとりに最適な治療をご提案いたします。初診のご予約は、WEBまたはお電話にて受け付けております。

心房細動以外の頻脈性不整脈

「頻脈」は心拍数が通常よりも速くなる不整脈。1分間の脈拍が100回以上。

「頻脈」は心拍数が通常よりも速くなる不整脈。1分間の脈拍が100回以上。